【我與南航的故事】回眸在母校的歲月

王孝和班

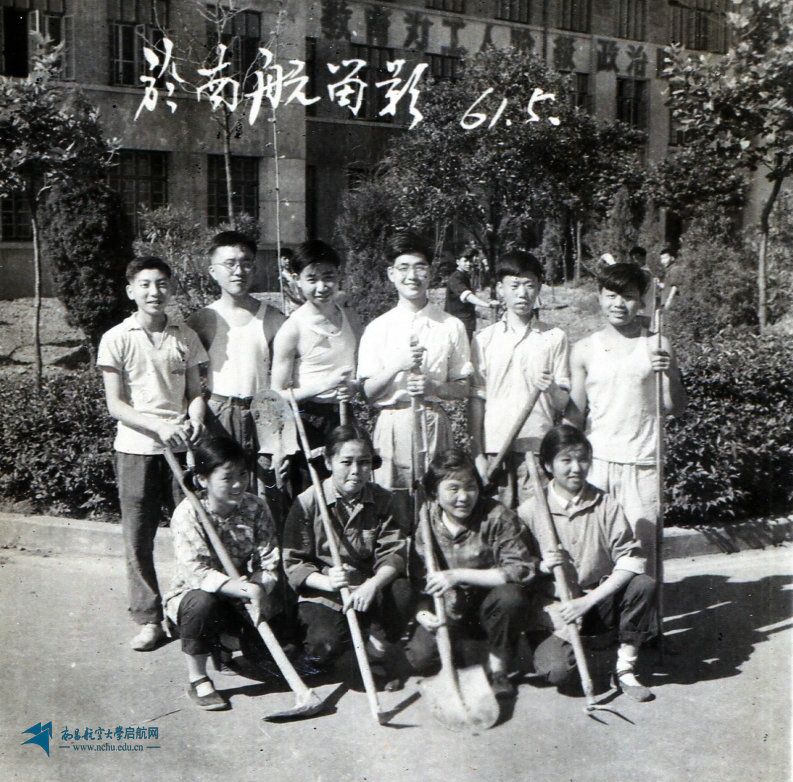

勞動(dòng)是當(dāng)時(shí)航校師生學(xué)習(xí)生活的重要組成部分

歲月因青春慨然以赴而更加美好,世間因少年挺身向前而更加瑰麗。南昌航空大學(xué)(以下簡(jiǎn)稱昌航)七十載發(fā)展史中,一代代昌航人的青春記憶,共同描繪了昌航歲月的美好畫卷。

我們是一群1958年入校的上海籍學(xué)生,分在昌航各個(gè)專科學(xué)習(xí)了兩年之后,調(diào)到新組建的數(shù)學(xué)師訓(xùn)班學(xué)習(xí)。但畢業(yè)后,我們都基本上沒有上講臺(tái)從事數(shù)學(xué)教師的崗位。在書信聯(lián)系的時(shí)代,大部分同學(xué)失聯(lián)了。

五十四年后,電子信息幫我們這些七十多歲的老人重新架起了聯(lián)系的橋梁,讓失去聯(lián)系的老人們找到更多當(dāng)年的老同學(xué),隔空千里即時(shí)暢聊時(shí),大家發(fā)現(xiàn),我們雖沒有當(dāng)上數(shù)學(xué)老師,但在航空、機(jī)械、金融等崗位上成為骨干。探究其中原因只有兩個(gè)字——教育。母校盡其所能給我們良好的教育,傳授科學(xué)知識(shí),更重要的是,春風(fēng)化雨、潤(rùn)物無聲地培養(yǎng)了一批能經(jīng)受壓力、奮發(fā)圖強(qiáng)的人才。打開記憶閘門,傾訴對(duì)母校的懷念,成為我們聊天的主題。

我們用自己經(jīng)歷的故事,向母校講述我們受教育的感受。

接受革命傳統(tǒng)教育

江西是一片紅色的土地,南昌又是人民軍隊(duì)誕生的地方。古樸的民風(fēng),革命印記比比皆是,耳濡目染,沁人心靈。

到昌航報(bào)到的第二天,學(xué)校就組織我們這批新生參觀革命烈士紀(jì)念堂。紀(jì)念堂坐落在八一大道東側(cè),雖然不大,但莊嚴(yán)肅穆。廣場(chǎng)中間有一座紅軍戰(zhàn)士的塑像,他手握鋼槍,目光向前,邁開大步堅(jiān)定向前的形象,讓我肅然起敬,也感染了每一個(gè)同學(xué),剛才還打打鬧鬧的人群一進(jìn)紀(jì)念堂的廣場(chǎng),立刻就安靜了。紀(jì)念堂里,陳列著紅軍時(shí)期犧牲的烈士的事跡和名冊(cè),一本又一本的名冊(cè),成千上萬的先烈用鮮血染紅了紅旗,就呈現(xiàn)在眼前。氣氛凝固了,沒有見過世面的我驚呆了,連解說員說什么都沒有聽清,但她的聲音像重錘敲打著我,提醒著我不要忘記過去,繼承先烈遺志,讓他們永遠(yuǎn)留在我們心中。

在南昌三年,我去過最多的地方就是革命烈士紀(jì)念堂、八一公園、八一起義紀(jì)念館。其中一個(gè)原因:敬意。

清正廉潔的好領(lǐng)導(dǎo)

1958年的夏天,我和800名上海新生到南昌航校報(bào)到。學(xué)校十分重視新生入學(xué)接待工作,新生的吃住、參觀、入學(xué)教育等各項(xiàng)工作都安排得十分周到,還配備了專職學(xué)生輔導(dǎo)員,幫助新生適應(yīng)學(xué)習(xí)生活。

當(dāng)年的張時(shí)超校長(zhǎng)更是親力親為,每天利用早晚的時(shí)間到新生宿舍區(qū)去看看,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,就地解決問題。我在分專科前,有幸在走廊里見到張校長(zhǎng)兩次。一次正面相遇,他對(duì)我微微一笑,當(dāng)時(shí)我并不在意,也不知道他是誰;另一次是見到他遠(yuǎn)去的背影,當(dāng)時(shí),我不認(rèn)識(shí)張校長(zhǎng),還把他當(dāng)成了“清潔工”。

原來,張校長(zhǎng)下基層從不張揚(yáng),他總是穿著洗得發(fā)白了的舊軍裝,花白的頭發(fā)和胡茬也不刻意去修理,但他精神矍鑠,身板硬朗,慈祥和藹。每次到學(xué)生宿舍時(shí),他手里總拿一把笤帚,邊看宿舍邊打掃衛(wèi)生,完全是一個(gè)普通勞動(dòng)者的形象。剛?cè)胄5牡诙欤?jīng)過一夜休息的我還沒有驅(qū)散坐火車的勞累,暈乎乎地去洗漱。在走廊,我看見一個(gè)老頭在掃地,視線相對(duì),他朝我微微一笑、這是我到校后看到的第一個(gè)員工,對(duì)學(xué)校為新生派清潔工打掃衛(wèi)生,感到既親切又感動(dòng)。幾天后,這位“清潔工”沒有來上班,一打聽才知道,他居然是我們的校長(zhǎng),是上過井岡山的老紅軍、老革命。我驚呆了!一個(gè)校領(lǐng)導(dǎo)一點(diǎn)當(dāng)官的架子都沒有,他沒有隨行人員,沒有長(zhǎng)篇的講話;衣著樸素,忠于職守;呵護(hù)學(xué)生,身體力行,伴隨他的竟然只是一把笤帚。“清潔工”的形象頓時(shí)變得高大無比,極其強(qiáng)烈的刺激著我,對(duì)我的教育作用是終身難忘的。

張時(shí)超校長(zhǎng)沒有對(duì)我說過一句話,他卻用自己的行為,給我上了人生中難以忘懷的第一課。

學(xué)生心里的胡老師

1960年9月,我從6106班抽調(diào)到新組建的數(shù)學(xué)師訓(xùn)班學(xué)習(xí),學(xué)校為我們班專門選配了胡祥采老師作為班主任。胡老師一直陪伴著我們,他既是老師,又是輔導(dǎo)員,但我們感覺卻更像是朋友和伙伴。他不僅關(guān)心我們的學(xué)習(xí),還經(jīng)常與我們談心,積極幫助我們開展文體活動(dòng),很自然地增強(qiáng)同學(xué)們的團(tuán)結(jié)和友誼。

在南昌鋼鐵廠勞動(dòng)最讓我難忘,而這一時(shí)期胡老師全程陪伴我們。1958年的“大躍進(jìn)”年代,南昌市政府在學(xué)校東邊的羅家集新建南昌鋼鐵廠。市里的機(jī)關(guān)、學(xué)校、部隊(duì)都要參加平整新建廠房場(chǎng)地的義務(wù)勞動(dòng),低洼地要填平,多余的泥土用火車運(yùn)走。當(dāng)時(shí)沒有機(jī)械化設(shè)備,搬運(yùn)土方只能靠人力。又適逢是初冬雨季,瀝瀝細(xì)雨下個(gè)不停,工地成了泥漿池,給勞動(dòng)增加了更大的困難。

進(jìn)入工地,江西籍同學(xué)挑著滿擔(dān)的濕泥,悠著扁擔(dān)飛跑,光著腳上火車跳板,濕滑的泥漿對(duì)他們沒有一點(diǎn)影響。上海同學(xué)的差距就顯現(xiàn)出來,缺少勞動(dòng)鍛煉,肩不能負(fù)重,泥漿里掉鞋、滑倒,更不敢爬30厘米寬、坡度超過30度的跳板。為了給同學(xué)們創(chuàng)造一個(gè)勞動(dòng)鍛煉的機(jī)會(huì),胡老師早有考慮,做了充分的準(zhǔn)備,面對(duì)當(dāng)時(shí)的困難及時(shí)調(diào)整分工,鼓勵(lì)大家團(tuán)結(jié)協(xié)作完成任務(wù)。

首先,在出發(fā)前,胡老師就為大家準(zhǔn)備油布、油紙,保護(hù)我們隨身攜帶的被褥不被打濕。由于我們休息的地方是一座沒有完工的廠房,胡老師組織大家在地上鋪上稻草,保證我們可以安全舒適睡覺,給我們很大的關(guān)心和幫助。

其次,面對(duì)當(dāng)時(shí)勞動(dòng)場(chǎng)地泥濘易滑的情況,他馬上組織農(nóng)村來的同學(xué)做草鞋,解決腳下打滑摔跤的問題。

最后,是合理調(diào)整分工。由女同學(xué)裝土,男同學(xué)挑土,上海男生少挑些,江西男生多挑些。鼓勵(lì)大家勇敢上陣,比學(xué)趕超,互相幫助,團(tuán)結(jié)奮斗。

在胡老師的精心指導(dǎo)和帶領(lǐng)下,同學(xué)們勞動(dòng)熱情十分高漲。跳板上沾滿了泥,同學(xué)們互相攙扶,互相保護(hù),避免了意外事故的發(fā)生。肩膀壓腫壓破了,沒有一人吭一聲;累了、傷了、病了,誰也不愿退縮。勞累一天的同學(xué)們晚上很快就進(jìn)入夢(mèng)鄉(xiāng),而女同學(xué)們卻為男同學(xué)洗衣服洗到很晚。艱苦的勞動(dòng),把同學(xué)們的心擰在一起。這次勞動(dòng)讓我們學(xué)會(huì)直面困難,磨練堅(jiān)強(qiáng)意志,這是我們最有收獲的一次義務(wù)勞動(dòng)。我們把同學(xué)們的友情、老師的親切關(guān)懷和鼓勵(lì)深深地埋進(jìn)了心中。

在豐城實(shí)習(xí)的故事

根據(jù)學(xué)校的教學(xué)安排,1959年的春天,我們班去豐城耐火磚生產(chǎn)基地去實(shí)習(xí)勞動(dòng),這是一次頗具教育意義的經(jīng)歷。

早晨八點(diǎn)鐘,6106班全體同學(xué)就上了一輛只能站立的大貨車,在揚(yáng)塵的道路上跑了三個(gè)小時(shí)。路途的顛簸,長(zhǎng)時(shí)間的站立,大家又累又餓,心想到地方就該吃飯了。可是,事與愿違,當(dāng)車停穩(wěn)在山坳里的實(shí)習(xí)基地時(shí),基地正巧在打開窯門,準(zhǔn)備出耐火磚。

任務(wù)就是命令,同學(xué)們不用動(dòng)員,自覺戴好勞動(dòng)手套,組成一條人工傳送帶,一塊塊燙手的耐火磚,在同學(xué)們手中傳遞。一塊耐火磚約有十斤重,開始時(shí)大家還有說笑聲,沒多久發(fā)燙的磚越來越沉重,手臂感到吃力,身上也開始出汗了,已經(jīng)沒有嬉笑的聲音。半小時(shí)、一小時(shí),同學(xué)們的肚子咕咕叫。之后隊(duì)伍做了一些調(diào)整,體力差的女同學(xué)去碼垛,將傳送的速度適當(dāng)放緩,堅(jiān)持再堅(jiān)持,歷經(jīng)兩個(gè)小時(shí)才完成窯磚的出窯任務(wù)。

開飯了!一籮筐的紅米飯,半籮筐的辣蘿卜條搬了上來,大家謙讓著很有次序地盛飯,可是,盛飯時(shí)下手都挺狠,一輪過去四十斤米的飯沒了,大家都說沒吃飽。工地馬上又加做了三十多斤米的紅米飯,這才填飽了同學(xué)們的肚子。這是我吃得最多的一頓飯,也是我們高強(qiáng)度勞動(dòng)最好的獎(jiǎng)勵(lì)。

基地旁邊有兩座山,一座是土山,山上產(chǎn)白堊土,土質(zhì)又白又硬,經(jīng)碾碎和水化開后很黏,是上好的耐火磚原料。另一座是砂石山,這種砂石經(jīng)碾碎成沙后也是上好的耐火磚原料。在砂石斷口面上,經(jīng)常可以看到有小貝殼形狀的痕跡,貝殼紋理清晰,但材質(zhì)看起來與砂石是一樣的,這是貝殼的化石,大自然的奇妙,給同學(xué)們帶來了好心情,大家都愿意在山上多呆上一會(huì)。我是挑砂石塊的,實(shí)在太累時(shí),就會(huì)在山上躺一會(huì)兒,面朝初春的太陽,享受著山中的美景。

我在豐城開始分配的工作是牽牛。我光著腳,和牛一起踩泥,讓白泥和粉碎后的石砂攪拌均勻,是一道簡(jiǎn)單地工序。后來,我的工作是牽牛拉磨磨碎石料,雖然師傅教了我怎么趕牛,但有一次老牛趴在地上不干活,我拉牛鼻上的韁繩、趕它打它,它都一動(dòng)不動(dòng),半個(gè)小時(shí)沒干活,把我急得滿頭大汗。等老師傅來了,他抓了一把草哄牛,嘴里吆喝一聲,牛就乖乖的起來拉磨了。我心里想,任何工作看著容易,都需要學(xué)習(xí),都有著學(xué)問呢。

大山里的夜晚一片漆黑,伸手不見五指。我們住的帳篷外,還能聽到像狼的嚎叫聲,嚇得我們晚上不敢出帳篷。后來師傅告訴我們,山里沒有狼,夜里的響聲是山里的風(fēng)聲。是啊,只有到大自然中,才能了解大自然,才能感受到大自然的奧秘。

為王孝和烈士畫像

為迎接建國十周年,提高同學(xué)們的政治思想覺悟,學(xué)校開展了繼承光榮傳統(tǒng),向革命烈士學(xué)習(xí),評(píng)選革命烈士先進(jìn)班級(jí)活動(dòng)。學(xué)校評(píng)選了黃繼光班、羅盛教班等多個(gè)先進(jìn)班級(jí),我們6106班也被評(píng)為王孝和先進(jìn)班。全班同學(xué)歡欣鼓舞,感到無比的高興和榮光。革命烈士王孝和,在上海勵(lì)志英文專科學(xué)校就讀時(shí)就參加愛國學(xué)生運(yùn)動(dòng),1941年加入中國共產(chǎn)黨,1943年由黨組織安排進(jìn)楊樹浦發(fā)電站工作,領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)運(yùn)動(dòng)。1948年4月被捕,遭受酷刑,威武不屈,被國民黨政府槍殺。

在學(xué)校召開先進(jìn)班級(jí)命名大會(huì)的前一天晚上。我們班還在為沒有王孝和烈士的畫像而著急。班長(zhǎng)劉殿鴻拿著有王孝和烈士的資料找到我,讓我照資料上的畫像畫一幅大的畫像。我當(dāng)時(shí)很忐忑,我平時(shí)只是畫畫黑板報(bào),從沒有畫人像的經(jīng)驗(yàn),但心萬一畫不好會(huì)給班級(jí)活動(dòng)帶來負(fù)面影響。看到我猶豫之情,劉殿鴻告訴我說可以用他想到的方法來畫。肩負(fù)著全班同學(xué)的希望,我意識(shí)到?jīng)]有經(jīng)驗(yàn)也得想辦法摸索著去完成,在他的鼓勵(lì)下,我接下了這個(gè)任務(wù)。 我按照劉建鴻同學(xué)提出的打格子的方法,把圖片按比例放大,進(jìn)行反復(fù)的修改和修正,經(jīng)過幾個(gè)小時(shí)的努力,折騰到下半夜,總算完成了這幅畫像。當(dāng)6106班參加表彰命名先進(jìn)班級(jí)拍照時(shí),王孝和烈士的畫像完美地呈現(xiàn)在大家面前。

忠于職守的好老師

1960年夏天,學(xué)校成立一個(gè)數(shù)學(xué)師訓(xùn)班,由各個(gè)專科抽調(diào)49名同學(xué)組成。目標(biāo)是一年內(nèi)學(xué)完高等數(shù)學(xué)、普通物理等課程,使學(xué)生的基礎(chǔ)課達(dá)到大學(xué)專科水平。我有幸被抽調(diào)到數(shù)學(xué)師訓(xùn)班。

為了培養(yǎng)我們,學(xué)校從江西師范學(xué)院請(qǐng)來了教數(shù)學(xué)的魏宗海老師。魏老師身材高大,戴一副近視眼鏡,微笑的臉龐透露著剛毅,話不多卻字字重若千斤。他要帶領(lǐng)一幫水平參差不齊的學(xué)生,既要完成規(guī)定的學(xué)業(yè),還要戰(zhàn)勝“自然災(zāi)害”給師生生活及教學(xué)工作帶來的挑戰(zhàn)。

當(dāng)時(shí),我國面臨著極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困難,人們吃不飽肚子是常事,老師和同學(xué)常常吃不到菜,普遍營養(yǎng)不良。魏老師教學(xué)任務(wù)很重,饑餓對(duì)他的傷害相當(dāng)嚴(yán)重。記得那年的冬天連續(xù)的陰雨天氣,由于長(zhǎng)期的營養(yǎng)不良,同學(xué)們一點(diǎn)抗寒能力都沒有,一個(gè)個(gè)都冷得在教室里坐不住了。魏老師和班委會(huì)商定,以寢室為小組,在宿舍里進(jìn)行早晚自習(xí),小組內(nèi)同學(xué)互相幫助,克服寒冷帶來的困難。這項(xiàng)措施受到大家的歡迎,有的同學(xué)干脆坐在被窩里自習(xí),但大家誰也不敢放松學(xué)習(xí),也沒有辜負(fù)老師的期望和關(guān)心。這時(shí),魏老師苦思冥想,反復(fù)研究教材,講課內(nèi)容盡量做到深入淺出、通俗易懂,大大提高了同學(xué)們的學(xué)習(xí)效率。由于魏老師夜以繼日的操勞,又得不到營養(yǎng)補(bǔ)充,身體日漸消瘦。在我們快畢業(yè)時(shí),他已經(jīng)出現(xiàn)咳血癥狀,聽說得了結(jié)核病,大家都說魏老師是為我們累病的。

還有一件小事也體現(xiàn)了魏老師的高尚。當(dāng)年,國家遭受自然災(zāi)害,老百姓的生活都很困難,許多學(xué)生想買一本練習(xí)本都是很不容易的事,大家都省吃儉用。同學(xué)們?yōu)榱斯?jié)省紙張,想到的主要辦法有三個(gè):一是做題目時(shí)盡量減少運(yùn)算的程序;二是字盡量寫得小一些;三是每一行盡量擠寫兩行作業(yè)。總之,每頁作業(yè)都被寫得密密麻麻的,看的時(shí)候十分吃力。魏老師眼睛近視,每天要批改49名學(xué)生的習(xí)題作業(yè),眼睛能不累嗎!但魏老師體諒學(xué)生的困難,從來沒有向?qū)W生提要求,他把困難留給了自己。現(xiàn)在看來,我們當(dāng)時(shí)太自私了,只考慮了自己一點(diǎn)私利,給老師增添了多少麻煩,給老師的健康造成了多大的傷害。沉重的擔(dān)子,壓垮了魏老師的身體,我們畢業(yè)后就聽說魏老師身體一直不好,以致后來過早地與世長(zhǎng)辭了。噩耗傳來,同學(xué)們悲痛不已。

人們都說老師是園丁,澆灌花園里的花朵。我們卻認(rèn)為,老師是用血肉之軀,培養(yǎng)一代又一代的新人。

忠于職守的魏老師,我們永遠(yuǎn)懷念您!

(作者陳善鈞,我校1961屆數(shù)學(xué)師訓(xùn)班畢業(yè)生。同班同學(xué)徐榮金、周賢才、徐圣量校友對(duì)本文進(jìn)行了補(bǔ)充)